Vous avez été nombreux à nous questionner sur l’utilisation du gypse (CaSO4).

Nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de présenter ce qu’est le gypse et pourquoi l’utiliser.

L’idée est de présenter dans quels cas l’utiliser et à quelle quantité l’appliquer. On fait ici le point pour mieux comprendre les intérêts agronomiques du gypse selon votre cas de figure, et comment l’intégrer au mieux à votre itinéraire technique.

Il est fréquent de penser que si le pH est bon, tout va bien…

Pourtant, même si votre pH est déjà correct ou alcalin, vos sols peuvent manquer de calcium, surtout en surface :

💡 Un test simple consiste à verser de l’acide chlorhydrique sur un échantillon de sol pour identifier le taux de calcaire actif. L’idéal est de comparer la surface (0–10 cm) avec un horizon plus profond (30 cm) et sur les turricules de vers de terre. En cas d’absence d’effervescence en surface et de présence en profondeur et sur les turricules, on met en évidence la décalcification de surface.

👉 Tous les sols ont besoin de calcium, quel que soit leur pH. Mais pas tous n’ont besoin de chaux ! Le gypse permet d’apporter du calcium sans modifier le pH.

Dans de nombreuses régions, les sols argileux riches en magnésium posent problème : ils sont moins portants, moins filtrants et plus froids, ce qui retarde les interventions culturales.

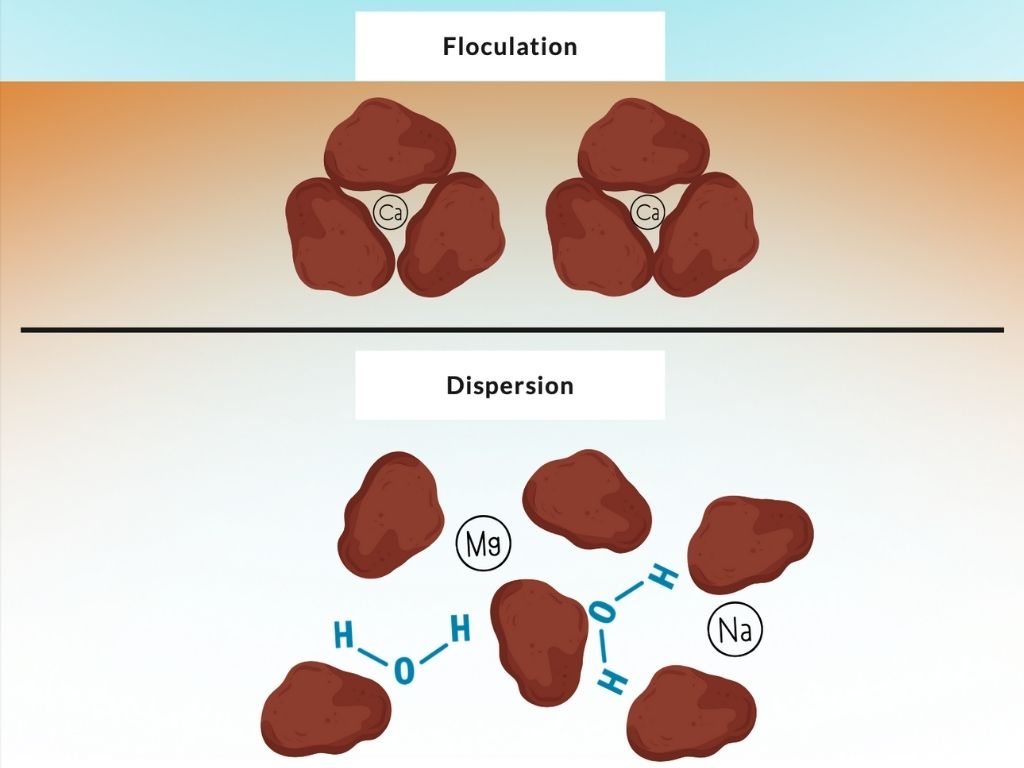

C’est une question d’équilibre entre les cations du sol. Le magnésium (Mg²⁺), bien que nutritif, est un petit cation à forte affinité pour les argiles. En excès, il resserre la structure du sol. À l’inverse, le calcium (Ca²⁺) est plus volumineux et moins hydrophile : il pousse les particules les unes contre les autres, favorisant la création d’espaces inter-agrégats.

En augmentant le taux de calcium échangeable par rapport au magnésium, on améliore la floculation, la porosité, et la portance du sol.

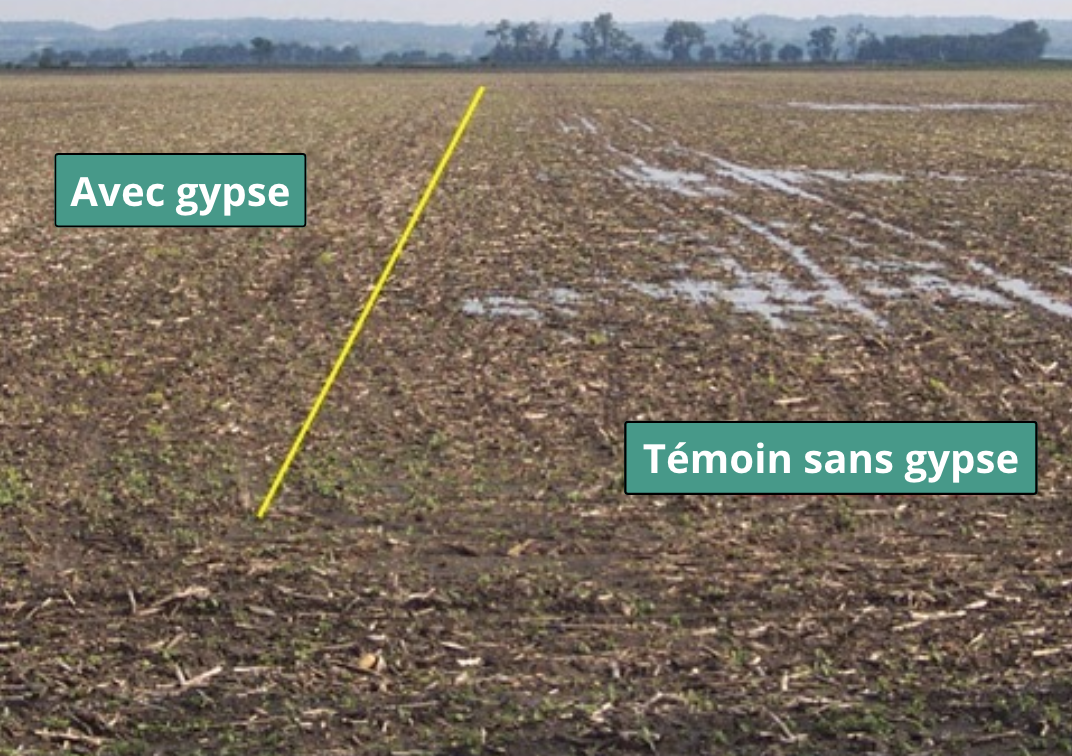

L'image ci-dessous montre un essai au champ réalisé aux États-Unis par Soil Solutions, sur un sol avec une teneur en magnésium > 25 % et une CEC > 30.

Une partie de la parcelle a été traitée au gypse (à gauche sur l’image) pour comparaison avec la partie témoin sans traitement (à droite).

On remarque que l’eau est stagnante sur la partie témoin, dû à une mauvaise structure du sol. La partie traitée ne présente pas d’eau stagnante, grâce à une meilleure porosité du sol.

Cet essai visuel permet de se rendre compte qu’il est possible de modifier les propriétés de ces sols en augmentant la concentration de calcium par rapport au magnésium (MEYER, 2015).

Les sols sodiques, riches en sodium (Na⁺), ont une structure très instable.

Le sodium provoque la dispersion des argiles, ce qui génère croûtes de battance, mauvaise infiltration, colmatage...

Les systèmes irrigués ou ceux recevant des engrais riches en sodium sont particulièrement exposés.

Le gypse est la solution technique de référence : il apporte du calcium qui remplace le sodium sur le CAH, et permet de le chasser par lessivage.

💡 L’efficacité du gypse contre le sodium dépend fortement de la pluviométrie ou d’un bon drainage.

Depuis la réduction drastique des émissions industrielles, les apports atmosphériques de soufre ont chuté. Résultat : les carences en soufre sont devenues fréquentes.

Le soufre est indispensable à la synthèse des protéines et à l’efficacité de l’azote.

Un équilibre est nécessaire pour une bonne valorisation des engrais :

🌱 Crucifères : 1 unité de soufre pour 5 unités d’azote.

🌱 Légumineuses : 1 pour 8.

🌱 Céréales : 1 pour 10.

En raison des différences de poids moléculaires, 1 unité de soufre élémentaire correspond à environ 2,5 unités de SO₃ (sulfite) ou 3 unités de SO₄ (sulfate). Les besoins des cultures sont généralement exprimés en équivalent SO₃.

Par exemple, une culture de colza peut avoir besoin de 75 unités/ha/an de SO₃, et une céréale jusqu’à 40.

Une tonne de gypse fournit environ 360 kg de SO₃, pour un prix inférieur à d'autres engrais soufrés.

👉 Les prairies tirent un grand bénéfice d’un apport de gypse.

👉 C’est un levier pour augmenter la fixation biologique de l’azote des légumineuses, améliorer la croissance et maintenir la qualité des fourrages.

💡 Selon le Teagasc (centre de recherches agronomiques de la république d’Irlande), un ratio de 5 à 6 kg de SO₃ pour 10 kg d’azote épandu augmente significativement la production de biomasse.

Aussi, les besoins des espèces prairiales sont souvent sous-estimés : une luzerne consomme jusqu’à 30 unités de calcium par tonne de matière sèche produite !

Astuce : mélanger le gypse au fumier.

L’épandage de gypse peut s’intégrer à différents moments de l’itinéraire cultural :

👉 En restructuration du sol : 500 kg à 1 t/ha en été ou automne avant culture d’hiver, ou en sortie d’hiver avant culture de printemps.

👉 Pour chasser le sodium : jusqu’à 3 t/ha, de préférence avant une période pluvieuse.

👉 Pour la nutrition en soufre : 250 à 300 kg/ha en sortie d’hiver

👉 Pour la fertilisation des prairies : entre 300 et 600 kg/ha, en fin d’hiver ou au redémarrage végétatif.

Comment ?

Le format compacté vous permet de l'épandre facilement avec votre épandeur à engrais classique et le format big bag facilite le stockage.

💡 Chez Oligo+, nous développons des solutions nutritionnelles performantes pour répondre aux besoins spécifiques de vos cultures.

📩 Besoin d’un conseil personnalisé ? Contactez-nous dès maintenant !

🌾 Rendez votre système de cultures plus durable et surtout plus rentable.